Wir haben es noch alle in den Ohren. Zu Beginn des Corona-Ausbruchs, als das Gesundheitswesen zusammenzubrechen drohte, wurden sie gelobt und zu den Held*innen der Gesellschaft erklärt: Die Beschäftigten der Krankenhäuser, die Krankenpfleger*innen, die Reinigungkräfte, das medizinische Personal in den Laboren, die Rettungssanitäter*innen, etc. Der Bundestag stattete ihnen Dank ab und behauptete, er wisse ihre Arbeit zu schätzen. Die Vertreter aller Parteien suggerierten, spätestens nach Ende der Pandemie ihr selbstloses Engagement mit einer Verbesserung des Einkommens und der deutlichen Anhebung der Personalschlüssel in den Krankenhäusern und Altenheimen honorieren zu wollen.

Doch nunmehr, wo die Corona-Pandemie in der Bundesrepublik medizinisch im Griff zu sein scheint, die Infektionsraten sich in den letzten zwei Monaten auf einem niedrigen Niveau stabilisiert haben und die Lage in den Krankenhäusern einigermaßen entspannt ist, müssen die Beschäftigten erkennen, dass sich fast nichts für sie geändert hat. Der als Anerkennung für ihre außerordentlichen Belastungen vom Bund beschlossene steuerfreie Pflegebonus in Höhe 1.500 € kommt nur den Kräften in der Altenpflege und denen im ambulanten Versorgungsbereich zu Gute. Das Krankenhauspersonal geht leer aus, es sei denn, der jeweilige Arbeitgeber zahlt von sich aus etwas. In Berlin sollen die beiden städtischen Krankenhäuser Vivantes und Charité jeweils 150 Euro für drei Monate an die Pflegekräfte zahlen.

Eine Änderung des Personalschlüssels in den Krankenhäusern ist derzeit ebenso wenig abzusehen wie eine Verbesserung der Bezahlung der Beschäftigten in den Kliniken. Warum bewegt sich hier nichts?

Privatisierung und Fallpauschalen

Durch den Verkauf von Krankenhäusern an private Gesellschaften und der folgenden Zerschlagung der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (BAT für die Angestellten, MTArb und BMT-G für die Arbeiter) fehlt seit etwa fünfzehn Jahren eine einheitliche Grundlage, auf der bundesweit gemeinsame Forderungen gestellt werden könnten. Seitdem ist die Tarifvertragslandschaft zersplittert. Der 2005 eingeführte „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst« (TVöD für Bund und Kommunen, ab 2006 TV-L für die Länder) bedeutete für eine Krankenpflegekraft einen monatlichen Einkommensverlust von 300 Euro.

Der Geltungsbereich von TVöD/TV-L nahm in den folgenden Jahren immer mehr ab. Einige Krankenhäuser bezahlen nach dem TVÖD, andere nach Haustarifverträgen, viele haben gar keine tarifvertraglichen Regelungen. Hinzu kommen noch die Kliniken, in denen kirchliche Mitarbeiter-Vereinbarungen gelten, die in der Regel weit unter dem TVÖD liegen1.

Eine kollektive Interessenvertretung aller in den Krankenhäusern Beschäftigten wird noch dadurch erschwert, dass nahezu alle Kliniken, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen, einen Teil der für einen ordentlichen Betrieb notwendigen Tätigkeiten in Tochtergesellschaften ausgegliedert haben. So auch in Berlin die beiden städtischen Kliniken Charité und Vivantes. Eine der Töchter der Charité ist die Charité Facility Management, kurz CFM. Sie wurde 2006 gegründet. Ihr gehören aktuell ca. 2.500 Beschäftigte an, die vor allem im Reinigungsbereich, bei der Abfallentsorgung, der Essensversorgung, der Sterilisation und im Krankentransport tätig sind. Das Anfang 2004 von der sozialdemokratischen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeführte Fallpauschalensystem förderte diese Entwicklung, weil es die Ausgliederung und damit die Verbilligung nicht-profitabler Bereiche belohnt.

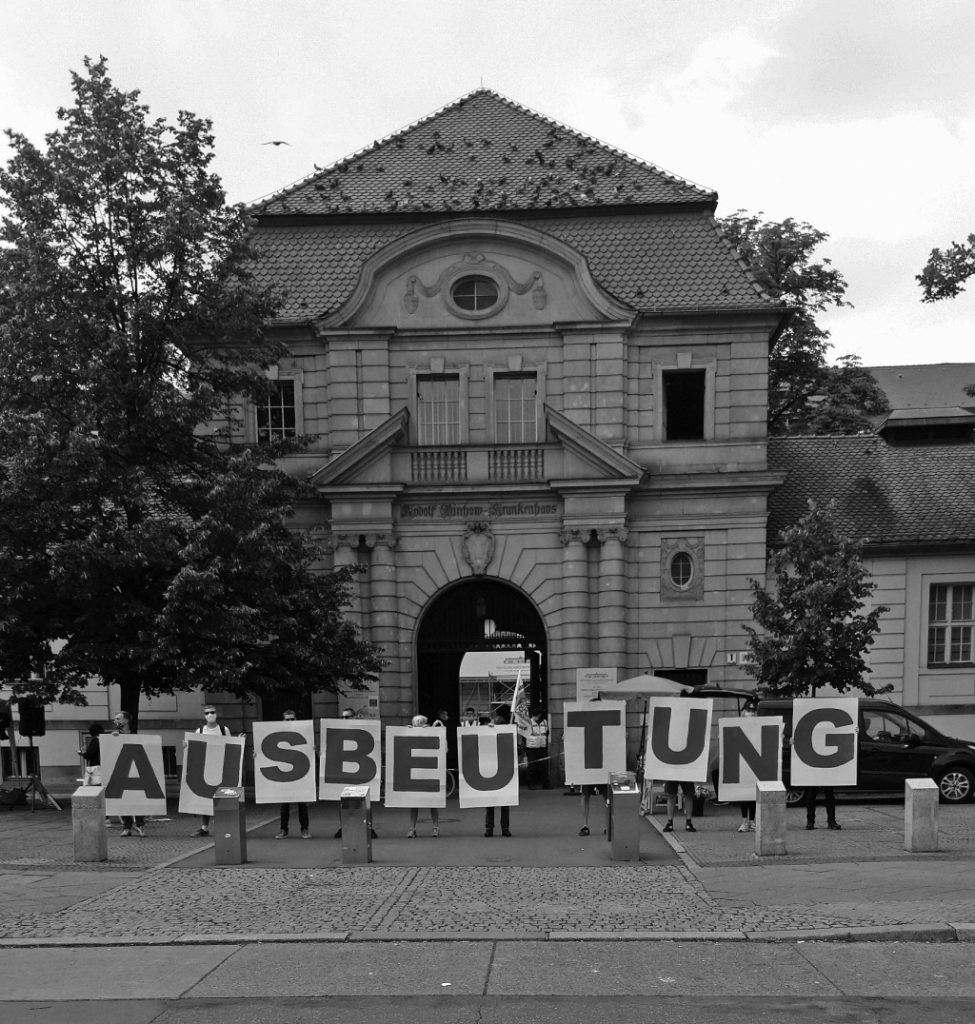

Campus Virchow (Wedding) im Juli 2020

Widerstand der CFM-Kolleg*innen

Während alle Beschäftigten der CFM, die schon vor der Ausgliederung unter den TVÖD fielen, weiterhin nach ihm bezahlt werden (aktuell sind es etwa 600 Kolleg*innen), wurden die neu Eingestellten nach unternehmensinternen, kaum durchschaubaren Kriterien bezahlt. Einen Tarifvertrag für sie gab es von Anfang an nicht. Und einen zu erkämpfen war schwierig, weil die neu eingestellten Kräfte zunächst in der Minderheit waren und zudem viele von ihnen nur einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten hatten. Erst nach fünf Jahren gelang es ihnen, die ersten Streiks zu organisieren2. Ein Mindestlohn von 8,50 Euro wurde vereinbart, Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag sollten aufgenommen werden. Ziel war ein eigenständiger Tarifvertrag für die CFM-Beschäftigten.

Dies war nicht zuletzt auf eine recht gute gewerkschaftliche Organisation und eine aktive Basisgruppe zurückzuführen. Auch der Fachbereich 3 in ver.di, zuständig für Gesundheit und Soziales, unterstützte sie. Die engagierten Kolleg*innen beschränkten sich auch in den folgenden Jahren nicht auf gewerkschaftliche Aktivitäten, sondern übten durch eine Vielzahl von Aktionen Druck auf den Berliner Senat aus, Einfluss auf die Charité zu nehmen. Der Druck wurde so stark, dass in den Koalitionsverhandlungen zum rot-rot-grünen Berliner Senat 2016 die durch das Wahlergebnis gestärkte Partei »Die Linke« durchsetzen konnte, dass die CFM „vollständig in öffentliches Eigentum überführt«3 werden soll. Ende 2018 wurden die privaten Eigentümer, die 49 % des Kapitals der CFM hielten, entschädigt. Seit dem 1. Januar 2019 ist die CFM wieder vollständig im Eigentum der Charité.

Anpassung an den TVÖD

Doch damit waren noch längst nicht alle Probleme, die durch die Ausgliederung geschaffen worden waren, gelöst. Nicht präzis geregelt war im Koalitionsvertrag, nach welchem Tarifvertrag sie zukünftig bezahlt werden sollten. Vage hieß es: »Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Landesunternehmen in Tarifverbünden geführt werden. Sie setzt sich zudem dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den TVÖD Tarifverträge abgeschlossen werden.« Wir hatten seinerzeit darauf hingewiesen, dass mit dieser seichten Formulierung keine konfliktfreie Anpassung der Löhne, wie manteltarifvertragliche Regelungen zu Arbeitszeit, zu Urlaubstagen, zum Weihnachtsgeld, zu den Zuschlägen etc. an den TVÖD stattfinden werde. Allein ein harter gewerkschaftlicher Kampf, der auch eine politische Auseinandersetzung mit dem Senat nicht scheut, werde eine Chance für die Eingliederung der Tarife der CFM-Beschäftigten in den TVÖD eröffnen4.

Ende 2016 streikten die Kolleg*innen erneut für einen Tarifvertrag, der aber diesmal nach der angekündigten Rückführung der CFM in öffentliches Eigentum nur der TVÖD sein konnte. Die Auseinandersetzung zog sich über mehrere Wochen hin und endete mit einer Vereinbarung, nach der zielführende Tarifverhandlungen aufgenommen werden sollten. Nachdem es in den Monaten danach keinen Durchbruch gegeben hatte, legten die Kolleg*innen Anfang 2018 erneut die Arbeit nieder und erreichten, dass zukünftig ein Mindestlohn in Höhe von 11,00 Euro gezahlt werden muss und Verhandlungen bis Mitte 2019 für einen Tarifvertrag zur Angleichung an die Regelungen des TVÖD aufgenommen werden müssen.

Nun hofften viele der Beteiligten, dass die Kuh endlich vom Eis sei. Doch die Geschäftsleitung der CFM, die Leitung der Charité und wohl auch Teile des Senates hatten andere Vorstellungen. Sie wollten nur den lästig gewordenen Streik, der in der Öffentlichkeit viel Sympathie gefunden hatte, schnell beenden. Zwar wurden Verhandlungen aufgenommen und wesentliche Eckpunkte für eine zukünftige Vereinbarung festgelegt – ver.di akzeptierte eine mehrjährige Übergangsphase mit einer schrittweisen Erhöhung der Tarife – doch nicht einmal dieses Entgegenkommen honorierten die Arbeitgeber. Auch waren sie nicht bereit, den vom Senat festgelegten Mindestlohn, den Unternehmen zahlen müssen, wenn sie Aufträge von der Stadt bei Ausschreibungen bekommen wollen, in Höhe von 12,50 Euro zu akzeptieren. Ein zur Unterstützung der Tarifverhandlungen Ende Februar / Anfang März 2020 ausgerufener Streik wurde aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgebrochen und die Tarifverhandlungen wurden ausgesetzt.

Nach wie vor zähe Verhandlungen

In den folgenden Wochen schufen die öffentlichen Lobhudeleien für die Beschäftigten keine besseren Ausgangsbedingungen für die Durchsetzung ihrer Forderungen. Im Gegenteil. In einem Flugblatt schrieben sie, dass in den letzten Wochen »die Daumenschrauben bei den Held*innen der CFM angezogen [wurden]. Wie Diebe wurden sie Taschenkontrollen unterzogen. Der Betriebsrat sollte den Verzicht auf seine gesetzlich verbrieften Rechte unterschreiben. Als Dankeschön weigerte sich die Geschäftsführung den vom Senat beschlossenen …. Mindestlohn 12,50 Euro…. auszuzahlen; stattdessen weiter den Armutslohn von 11,50 Euro«. Es blieb ihnen keine andere Möglichkeit als Anfang Juli 2020 erneut für vier Tage in den Streik zu treten und Druck auf die zwischenzeitlich vereinbarte Wiederaufnahme der Verhandlungen auszuüben.

Der Zeitpunkt für die Arbeitsniederlegung war gut gewählt, da die Stimmung für die Beschäftigten in der Bevölkerung wie in der Presse derzeit positiv ist. Allerdings mussten sie feststellen, dass sie weiterhin auf erheblichen Widerstand seitens der Charité und des Senates stoßen.

Drei Tage vor ihrer Arbeitsniederlegung veröffentlichte der »Tagesspiegel« eine umfangreiche Darstellung, nach der die Charité durch die Corona Krise in eine finanzielle Schieflage geraten sei. Damit seien die auch in den Vorjahren nie üppig ausgefallenen Überschüsse weder für dieses Jahr noch für die kommenden zu erwarten.

Die Botschaft war unmissverständlich. Nicht nur im Moment sei für die Klinikleitung eine Integration der Beschäftigten der CFM in den TVÖD nicht zu stemmen, auch in den kommenden Jahren werde dies nicht möglich sein. Und da auch in guten Jahren kaum Gewinne größerer Art zu erwarten seien, solle man eine Anpassung der Gehälter an die Bedingungen des TVÖD unterlassen. Eigentümerin der Charité ist zwar das Land Berlin. Doch die Klinik wird auf privatwirtschaftlicher Grundlage, also profitorientiert geführt.

Die Beschäftigten ließen sich durch diese Panikmache nicht beirren. Der Streik fand wie geplant statt und hatte nachhaltige Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb5.

Die Wut der Kolleg*innen richtet sich besonders an die Adresse des Berliner Senats, da er der Charité per Gesellschafteranweisung nicht die Aufforderung für einen schnellen Abschluss erteilt. Auch wenn die Linken nicht unmittelbar zuständig sind für die Gesundheitspolitik und die Finanzierung der Krankenhäuser, so ist nicht erkennbar, dass sie im Senat den notwendigen Druck für einen baldigen Abschluss aufbauen.

Selbst wenn ver.di in den kommenden Wochen doch noch eine Anpassung der Einkommen an den TVÖD nach mehrjährigen Zwischenschnitten erreichen sollte, werden die Regelungen nur für die Beschäftigten gelten, die zum Zeitpunkt des Abschlusses bereits bei der CFM beschäftigt sind. Alle Arbeiten, die von ihnen nicht erledigt werden können, werden dann aber nicht duch neueingestellte nach Tarif bezahlte Kolleg*innen erbracht, sondern fremd vergeben. Dies sagte Finanzsenator Kollatz bereits bei einer Podiumsdiskussion zur Halbzeitbilanz der Senatskoalition im Gewerkschaftshaus. Nach seiner Einschätzung sei eine vollständige Bezahlung der Dienstleistungen durch Beschäftigte, die nach dem TVÖD bezahlt werden, nicht durch das Fallpauschalensystem gedeckt. .

Sicher sind die Fallpauschalen nicht der einzige Grund für die schlechte Bezahlung der Beschäftigten in den Krankenhäusern. Befristungen, Werkverträge, fehlende Tarifverträge, Zersplitterung der Klinikunternehmen, kirchliche Krankenhäuser, geringer gewerkschaftlicher Organisationsgrad etc. sind weitere Faktoren, die zur schlechten Entlohnung in den Kliniken führen. Dennoch gehören die Fallpauschalen abgeschafft.

H.B., 13.08.2

Nachtrag:

Die für den 18. August 2020 angesetzten Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der Geschäftsführung der Charité sind nach rund dreißigminütiger Verhandlung abgebrochen worden. Ver.di rief die Beschäftigten zu einem Warnstreik von 19. bis zum 21. August auf. Eine Streikversammlung beschloss am Freitag, den 21. August, den Warnstreik bis zum 26. August zu verlängern und ihre Forderung mit einem Marsch auf das Rote Rathaus zu unterstreichen. Am Mittwoch, den 26. August, wurde dann der Streik bis zum 31. August ausgedehnt.

Was war geschehen? Kurz vor Wiederaufnahme der im März wegen Corona abgebrochenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Charité erfuhr der Betriebsrat, dass die Unternehmensleitung mit der Firma „GO! Logistik Express« einen Werkvertrag abgeschlossen hatte, mit dem Ziel, von der Stammbelegschaft der CFM erbrachte Leistungen fremd zu vergeben.

Die Ausgliederung von Krankenhausdienstleistungen der ausgliederten CFM war in doppelter Hinsicht eine Provokation. Zum einen wurde der Betriebsrat darüber nicht unterrichtet, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, zum anderen geschah dies während der laufenden Tarifverhandlungen mit der unmissverständlichen Absicht, mögliche Kampfmaßnahmen der Beschäftigten zu unterlaufen. Ver.di forderte deshalb zu Beginn der Gespräche die Gegenseite auf, den Vertrag mit der Fremdfirma rückgängig zu machen. Diese lehnte dies nicht nur ab, sie verschärfte die Auseinandersetzung noch. Während des Warnstreiks vergab sie Apothekendienstleistungen fremd und setzte massiv Beschäftigte des Reinigungspersonals unter Druck. Sollten sie sich am Streik beteiligen, hieß es, müssten sie mit dem baldigen Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen. Die Geschäftsleitung der CFM signalisierte damit, dass sie keinerlei Interesse an einem schnellen Tarifabschluss hat.

Seit Juli 2020 erhalten die Beschäftigten wenigstens den Berliner Mindestlohn in Höhe von 12,50 Euro. Dies ist nicht ein Entgegenkommen der CFM gewesen, sondern Folge eines Beschlusses des Aufsichtsrates der Charité. Dieser ist erfolgt, weil die Vertreter des Senates dafür eintraten. Denn rein rechtlich hätte er den Beschäftigten der CFM nicht zugestanden. Da die CFM jedoch für die Erhöhung der Personalkosten keine größeren Zuwendungen durch die Charité bekommen wird, strich die Unternehmensleitung andere Einkommensbestandteile, wie etwa die sog. Anwesenheitsprämie.

Die meisten Kolleg*innen der CFM werden deshalb kein höheres Entgelt auf ihrem Lohnzettel sehen.

H.B., 28.08.2020

- So ist es im Juli in Berlin zu einer Vereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und dem Arbeitgeber der von der katholischen Kirche betriebenen zehn Krankenhäuser gekommen, nach der zwar zukünftig die Bezahlung, die Arbeitszeit und die sonstigen Leistungen zwischen Ost und West angeglichen werden, aber nicht auf dem jeweils höchsten Niveau. Die in den West-Krankenhäusern beschäftigten Pflegekräfte werden mit einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit von zwei Stunden bestraft. Dies entspricht einer Lohnkürzung von etwa 1,25% lt. den Arbeitnehmervertretern. Vgl. TSP vom 28.7.20↑

- Vgl. Arpo 1/2012↑

- Koalitionsvertrag 2016, S.141↑

- Vgl. Arpo 1-2/2017↑

- Vgl.CFM TarifInfo Nr. 12↑

Hinterlasse jetzt einen Kommentar