Die deutsche Arbeiterbewegung war im Kaiserreich und in der Weimarer Republik von vielen Formen staatlicher Repression betroffen: Die Sozialistengesetze verboten die sozialdemokratische Partei, »Majestätsbeleidigung« und radikale Reden wurden mit Gefängnis bestraft, etliche Demonstrationen und Streiks wurden mit Polizeigewalt niedergeschlagen. Viele Aktive verbüßten Gefängnisstrafen oder bezahlten ihr Engagement mit dem Leben. In der Weimarer Republik beteiligte sich die durch die Revolution von 1918 an die Regierung gekommene SPD an der polizeilichen und militärischen Niederschlagung radikalerer Bewegungen unter dem Einfluss der USPD und der KPD. Ziel war es, die Weiterentwicklung zu einer sozialistischen Revolution zu verhindern. Das waren Unterdrückungsmaßnahmen mit den Mitteln des bürgerlichen Staatsapparates. Da die SPD-Führung selbst nicht über die dafür notwendigen Mittel verfügte, musste sie einen Pakt mit den Kräften schließen, die das alte kaiserliche Regime vertraten, vor allem mit dem kaiserlichen Militär. So verhalf die Mehrheitssozialdemokratie den reaktionären und monarchistischen Kräften zu neuer Kraft.

Im Kapp-Putsch von 1920 zeigten diese Kräfte jedoch, dass sie sich auch mit dem Übergang zur bürgerlichen Demokratie nicht abfinden wollten. Die Revolte anti-republikanischer Militärs war die Folge dieser Politik. Er wurde mithilfe von Arbeiterkorps niedergeschlagen, die danach sofort zur Zielscheibe rechts-sozialdemokratischer und bürgerlicher Politik wurden. Mit dem Kapp-Putsch zeigten die aufständischen Militärs ihre Ablehnung der Weimarer Republik, deren Regierung im Versailler Vertrag einer Verkleinerung der Armee zugestimmt hatte. Der Kapp-Putsch scheiterte kläglich und zeigte, wie gering der Rückhalt für eine reaktionäre Militärdiktatur war.

Von anderer Qualität war der »Hitler-Ludendorff-Putsch« im Herbst 1923. Er war dilettantisch angelegt und ebenfalls zum Scheitern verurteilt, doch war er das Vorzeichen einer neuen politischen Kraft, die nicht nur jene ansprach, die ihren verlorenen Privilegien nachtrauerten, sondern auch Verzweifelte aus den Schichten, die durch die kapitalistische Wirtschaftskrise ins Elend gestürzt wurden.

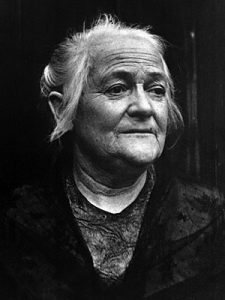

Anfang der 1920er Jahre entwickelte sich ausgehend von Italien der Faschismus, der nicht minder terroristisch auftrat als die reaktionären Militärs, aber über eine breitere soziale Basis verfügte und damit erfolgreich war. Clara Zetkin entwickelte 1923 in einem Referat auf dem ‚Erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale‘ die wesentlichen Unterschiede zwischen dem aufkommenden Faschismus und den bis dahin bekannten Formen rechten Terrors. (siehe Kasten: »Clara Zetkin: Der Kampf gegen den Faschismus«)

In diesem Referat entwickelt Clara Zetkin eine Analyse des Faschismus, die in späteren Jahren in der Kommunistischen Internationale und in der KPD in Vergessenheit geriet. Faschismus wurde zu einem Schimpfwort, mit dem alles tituliert wurde, was nicht der Parteilinie entsprach, selbst abweichende Strömungen innerhalb der kommunistischen Bewegung. Neben dem »Nationalfaschismus« wurde z.B. von einem »Klerikalfaschismus« (gemeint war die katholische Zentrumspartei) und schließlich vom »Sozialfaschismus« geschwafelt, mit dem die SPD gemeint war. Die von Clara Zetkin genannten Besonderheiten des eigentlichen Faschismus wurden dadurch negiert, und die KPD verbreitete immer wieder Illusionen über dessen baldiges Ende, selbst dann, als er bereits die Macht an sich gerissen hatte. Ein Unterschied von bürgerlicher Demokratie und Faschismus wurde nicht mehr gesehen.

Aber nicht nur eine realistische Einschätzung des Faschismus wurde im Laufe der Jahre von KPD und Komintern aufgegeben, auch die Politik der Einheitsfront wurde über Bord geworfen. Diese Politik entwickelte sich Anfang der zwanziger Jahre in der kommunistischen Bewegung, nachdem verschiedene Aktionen gescheitert waren, in denen kommunistische Parteien die Macht auf sich alleine gestellt erobern wollten. Lenins Schrift »Der Linksradikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus« zieht die Lehren aus diesen Erfahrungen und formuliert drei Grundsätze für die Politik der kommunistischen Parteien, um die Masse der nichtkommunistischen Arbeiter*innen gewinnen zu können:

- Die Mitarbeit als Opposition auch in reaktionären Gewerkschaften, wenn die dort Organisierten für eine klassenkämpferische Politik ansprechbar sind.

- Beteiligung an bürgerlichen Parlamenten, um sie in eine Tribüne des Klassenkampfes zu verwandeln.

- Die Notwendigkeit, Kompromisse zu akzeptieren, wenn die Kräfte nicht für die vollständige Durchsetzung der eigenen Forderungen reichen, ohne dabei auf die Agitation für die eigentlichen Ziele zu verzichten.

Die Herausbildung der KPD-Opposition

Nachdem 1923 die deutsche Revolution endgültig gescheitert war, war die Sowjetunion auf sich alleine gestellt. In der kommunistischen Partei der SU entwickelten sich heftige Fraktionskämpfe um den weiteren Weg. Dabei suchte jede Fraktion Unterstützung in den internationalen kommunistischen Parteien zu gewinnen, die in der Kommunistischen Internationale organisiert waren. Diese wurden mehr und mehr den Interessen der jeweiligen führenden Fraktion untergeordnet und schließlich mehr oder weniger zu Außenposten der sowjetischen Staatspolitik. Diese Unterordnung lief unter der Bezeichnung »Bolschewisierung« der kommunistischen Parteien. In der Folge vollzog sich in der KPD 1924 eine Wende zu einem scharfen ultralinken Kurs und viele Mitglieder, die an der Parteigründung mitwirkten und dort im Sinne der Politik der Einheitsfront wirkten, wurden kaltgestellt. Die ultralinke Wende wurde zwar schon 1925 nach ihrem offensichtlichen Misserfolg wieder revidiert, doch blieb die Umsetzung dieser Wende unzureichend. 1928 wurde, initiiert durch die Gremien der Kommunistischen Internationale, eine erneute Wendung nach links vollzogen, der »Sozialfaschismus« als Hauptfeind definiert und der Aufbau eigener Gewerkschaften propagiert. Mitglieder, die mit diesem Kurs nicht einverstanden waren, schlossen sich in der Kommunistischen Partei (Opposition) zusammen, um die Partei an »Haupt und Gliedern« zu erneuern. Ihre Opposition richtete sich auch gegen die bedingungslose Unterordnung unter die Kommunistische Partei der Sowjetunion und gegen die Einschränkung der innerparteilichen Demokratie. Die Gruppe gab die theoretische Zeitschrift »Gegen den Strom« und die mehrmals wöchentlich erscheinende »Arbeiterpolitik« heraus. Die KPD-O positionierte sich keineswegs irgendwo zwischen KPD und SPD, wie es vielfach dargestellt wird.

Zur Sozialdemokratie hatte die Gruppe prinzipielle Gegensätze. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten im Ersten Weltkrieg, die Unterstützung konterrevolutionärer Banden 1918/19 und die Unterordnung unter bürgerliche Koalitionspartner in der Weimarer Republik offenbarten die Integration der SPD in das kapitalistische System. Und ihre Zustimmung zu immer weiterem Sozialabbau enttäuschte viele ihrer Wählerinnen und Wähler und trieb sie in die Arme des Faschismus. (Zur Kritik der SPD siehe die Broschüre: »Wie schafft die Arbeiterklasse die Einheitsfront gegen den Faschismus?«)

Zur KPD hingegen gab es taktische Differenzen. Es ging darum, wie die von der Sozialdemokratie und von der Gewerkschaftsführung Enttäuschten für den Kommunismus gewonnen werden könnten. An der Politik der KPD wurde die sektiererische Abschottung kritisiert, der Aufbau eigener »revolutionärer« Gewerkschaften und die Sozialfaschismusthese, die es unmöglich mache, Unzufriedene aus dem sozialdemokratischen Lager anzusprechen. Gefordert wurde eine Rückkehr zur Politik der Einheitsfront. Die Forderung nach gemeinsamen Aktionen sollte sich nicht nur an die Basis der Sozialdemokratie richten, sondern auch an die Führungsgremien, da diese noch immer das Vertrauen der Mitglieder besaßen. Würde die Führung gemeinsamen Aktionen zustimmen, gebe es die Chance für kraftvolle Aktionen. Sollte sie aber die Zustimmung verweigern, könnte die passive Haltung der SPD und der Gewerkschaften angeprangert werden. (Zur Kritik der KPD siehe die Broschüre: »Wie schafft die Arbeiterklasse die Einheitsfront gegen den Faschismus?«)

Die Faschismusanalyse August Thalheimers

Die KPD-O hatte nicht die notwendige Stärke, um die Politik der Partei zu ändern oder gar Einfluss zu nehmen auf den Gang der Geschichte. Im Gegensatz zu den anderen Strömungen der Arbeiterbewegung hatte sie aber ein sehr klares Bild vom Wesen des Faschismus. Sowohl die KPD als auch die Sozialdemokratie konnten sich lange Zeit keine Machtergreifung der NSDAP vorstellen. Die SPD vertraute darauf, dass die Bourgeoisie das demokratische System nicht aufgeben werde. Die KPD ihrerseits zeigte auch hier ein großes Maß an Selbstüberschätzung und behauptete, die Arbeiterbewegung werde Hitler nicht zur Macht kommen lassen oder sehr schnell wieder stürzen. Ja, es wurde sogar behauptet, das Anwachsen der NSDAP sei die Folge einer Stärkung der KPD. Selbst nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war und die »Gleichschaltung« in vollem Gange war, versuchten sich KPD wie SPD zu trösten, indem sie behaupteten, Deutschland sei nicht Italien. (Zur Krise der Weimarer Republik und zum Aufstieg des Faschismus siehe die Artikel: »Die Krise des Parlamentarismus« und »Der Aufschwung der faschistischen Konterrevolution«.)

Die KPD-O erkannte im Gegensatz dazu klar, wie die Wirtschaftskrise und die Handlungsunfähigkeit der Arbeiterbewegung enttäuschte Massen aus dem kleinbürgerlichen und reformistischen Lager der faschistischen Partei zuführte. Sie wurde zu einem Sammelbecken von »Deklassierten aller Klassen«. Gleichzeitig wurde die NSDAP in der Endphase der Weimarer Republik zunehmend von immer größeren Teilen der Bourgeoisie unterstützt. Die KPD-O knüpfte an die Erkenntnisse an, die Clara Zetkin 1923 in ihrem Referat (siehe Kasten) darlegte: Die faschistische Partei als Sammelpunkt »großer Teile der proletarisierten oder von der Proletarisierung bedrohten klein- und mittelbürgerlichen Schichten«. Die KPD-O ging also davon aus, dass der Faschismus eine autonome Bewegung ist, ohne direkte Beeinflussung durch die Bourgeoisie oder von Teilen von ihr. Wäre der Faschismus nur eine Kreatur des Großkapitals, könnte er keine Massenbasis gewinnen.

Kritiker hielten der KPD-O vor, damit würde der Faschismus als eine Diktatur des Kleinbürgertums definiert. August Thalheimer, der die Faschismustheorie der KPD-O maßgeblich formulierte, bestritt nicht, dass es an der Basis der faschistischen Bewegung solche Illusionen gebe. Doch müssten diese an der Realität monopolkapitalistischer Verhältnisse scheitern. Da der Faschismus das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht infrage stelle, bliebe ihm nichts anderes übrig, als die Geschäfte des Kapitals zu vollziehen. Von seinen Versprechen bleibe nur noch der Kampf gegen den Marxismus, d.h. gegen die Arbeiterbewegung. Und genau das mache ihn interessant für die Bourgeoisie. Diese unterstütze den Faschismus nicht aus vollem Herzen, sondern weil sie selbst nicht in Lage sei, ihre Interessen politisch durchzusetzen. Sie benötige den Faschismus hauptsächlich, um die Arbeiterbewegung niederzuringen, die Gefahr einer sozialen Revolution endgültig zu bannen und die Kosten der Krisenbewältigung auf die Lohnabhängigen zu übertragen. Zu diesem Zweck übergebe sie die politische Macht an die faschistische Bewegung, um ihre ökonomische Macht zu behalten. Die politische Macht der Faschisten zeichne sich durch eine relative Autonomie gegenüber der Bourgeoisie aus, müsse jedoch immer die ökonomischen Machtverhältnisse berücksichtigen.

Zur Erklärung solcher Formen politischer Machtausübung griff Thalheimer zurück auf die Marxsche Analyse der Regierung des Louis Bonaparte nach der verlorenen Revolution von 1848 in Frankreich. Marx beschreibt hier eine Situation, in der das Proletariat die Herrschaft noch nicht ergreifen konnte, aber auch die in mehrere Fraktionen gespaltene Bourgeoisie nicht in der Lage war, die politische Macht auszuüben. Die Bourgeoisie dankte daher politisch ab und lieferte sich der Diktatur eines »Abenteurers« aus, wie es Marx ausdrückte. Sie erkannte, dass sie ihre ökonomische Macht nur erhalten konnte, wenn »ihre Klasse neben den anderen Klassen zur politischen Nichtigkeit verdammt werde« (Karl Marx, ‚Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte‘). Vor diesem Hintergrund konnte Louis Bonaparte mit seiner Partei, bestehend aus »Deklassierten aller Klassen«, an die Macht gelangen und diese bis 1870 behalten. Möglich war dies durch die politische Schwäche der gesellschaftlichen Klassen, die es Bonaparte erlaubte, diese immer wieder gegeneinander auszuspielen, mal dieser, mal jener Klasse Zugeständnisse zu machen und so an der Macht zu bleiben. Diese Analyse der Regierung von Louis Bonaparte ist für Thalheimer ein Beispiel für eine relative politische Autonomie der Regierung gegenüber der Bourgeoisie, ohne dass kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse infrage gestellt werden. Hier sieht er starke Parallelen zum Faschismus (siehe hierzu den Artikel »Über den Faschismus«).

Kritik der Volksfrontpolitik

Nach dem Sieg des Faschismus in Deutschland vollzog die Kommunistische Internationale eine Kehrtwende. Der drohende Krieg gegen die Sowjetunion veranlasste die sowjetische Staatsführung Bündnisse mit den bürgerlich-demokratischen Staaten zu suchen. Der Faschismus an der Macht wurde nun definiert als »terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals« (Georgi Dimitrow auf dem VII. Weltkongress der Komintern). Das heißt, man wollte demokratische und faschistische Teile des Kapitals unterscheiden. Aber auch mit dieser Definition wird der Bewegungscharakter des Faschismus ignoriert und die faschistische Partei als willenloses Instrument der Herrschenden betrachtet. Er soll demnach nur das Instrument eines Teils der Bourgeoisie sein. Mit dem anderen Teil (den weniger reaktionären, weniger chauvinistischen, weniger imperialistischen Elementen) sollten die kommunistischen Parteien Bündnisse schließen, um gemeinsam den Aufschwung des Faschismus aufzuhalten. In Frankreich und Spanien kam es so zu Volksfrontregierungen aus kommunistischen, sozialdemokratischen und bürgerlichen Parteien. Um diese Koalitionen nicht zu gefährden, mussten die kommunistischen Parteien nicht nur auf eigene Forderungen verzichten, sondern sich auch aktiv an der Niederschlagung militanter Arbeiterkämpfe beteiligen. Aus Sicht der im spanischen Bürgerkrieg kämpfenden Mitglieder der KPD-O wechselte die Kommunistische Internationale mit der Volksfrontpolitik lediglich vom linken in den rechten Straßengraben. Wurden vorher die Sozialdemokraten als »Sozialfaschisten« beschimpft, unterwarf man sich jetzt den sozialdemokratischen und bürgerlichen Bündnispartnern. (siehe Anhang: »Zur Volksfrontpolitik in Spanien und Frankreich«).

Clara Zetkin, der Kampf gegen den Faschismus↑

Referat auf dem ‚Erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale‘ (1923)

»Die Meinung wurde vertreten und war früher wohl vorherrschend, dass der Faschismus nichts sei als gewalttätiger bürgerlicher Terror, und er wurde geschichtlich seinem Wesen und seiner Wirkung nach auf eine Stufe mit dem weißen Schrecken in Horthy-Ungarn gestellt. Aber obgleich die blutigen terroristischen Methoden des Faschismus und des Horthy-Regimes die gleichen sind und sich gleicherweise gegen das Proletariat kehren, ist das geschichtliche Wesen der beiden Erscheinungen außerordentlich verschieden. Der Terror in Ungarn setzte nach einem siegreichen, wenn auch kurzen revolutionären Kampfe des Proletariats ein; die Bourgeoisie hatte vorübergehend vor der Macht des Proletariats gezittert. Der Horthy-Terror kam als Rache gegen die Revolution. Der Vollstrecker dieses Racheaktes ist die kleine Kaste der feudalen Offiziere. (…)

Anders ist es beim Faschismus. Er ist keineswegs die Rache der Bourgeoisie dafür, dass das Proletariat sich kämpfend erhob. Historisch, objektiv betrachtet, kommt der Faschismus vielmehr als Strafe, weil das Proletariat nicht die Revolution, die in Russland eingeleitet worden ist, weitergeführt und weitergetrieben hat. Und der Träger des Faschismus ist nicht eine kleine Kaste, sondern es sind breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen. Über diese wesentlichen Unterschiede müssen wir uns klar sein, wenn wir mit dem Faschismus fertig werden wollen. Wir werden ihn nicht auf militärischem Wege allein überwinden – um diesen Ausdruck zu gebrauchen –, wir müssen ihn auch politisch und ideologisch niederringen. (…)

Ein großer Teil der proletarisierten oder von der Proletarisierung bedrohten klein- und mittelbürgerlichen Schichten, der Beamten, bürgerlichen Intellektuellen hatte die Kriegspsychologie durch eine gewisse Sympathie für den reformistischen Sozialismus ersetzt. Sie erhofften vom reformistischen Sozialismus dank der ‚Demokratie‘ eine Weltwende. Diese Erwartungen sind bitter enttäuscht worden. Die Reformsozialisten treiben eine sanfte Koalitionspolitik, deren Kosten zusammen mit den Proletariern und Angestellten die Beamten, Intellektuellen, Klein- und Mittelbürger jeder Art zahlen. Diese Schichten entbehren im allgemeinen der theoretischen, geschichtlichen, politischen Schulung. Ihre Sympathie für den Reformsozialismus war nicht tief verwurzelt. So kam es, dass sie nicht bloß den Glauben an die reformistischen Führer verloren, sondern an den Sozialismus selbst.(…)

Tausendköpfige Massen strömten dem Faschismus zu. Er wurde ein Asyl für politisch Obdachlose, für sozial Entwurzelte, für Existenzlose und Enttäuschte. Und was sie alle nicht erhofften von der revolutionären Klasse des Proletariats und vom Sozialismus, das erhoffen sie als Werk der tüchtigsten, stärksten, entschlossensten, kühnsten Elemente aller Klassen, die zu einer Gemeinschaft zusammengefasst werden müssen. Diese Gemeinschaft ist für die Faschisten die Nation. (…)

Es liegt auf der Hand, dass nach der sozialen Zusammensetzung seiner Truppen der Faschismus auch Elemente einschließt, die der bürgerlichen Gesellschaft außerordentlich unbequem, ja gefährlich werden können. Ich gehe weiter, ich behaupte, die der bürgerlichen Gesellschaft gefährlich werden müssen, wenn sie ihr ureigenes Interesse verstehen. (…)

Die Bourgeoisie muss sich sagen, dass unter diesen Verhältnissen auf die Dauer auch die milde, burgfriedliche Predigt der Reformsozialisten ihre einschläfernde Wirkung auf das Proletariat verlieren wird. Sie rechnet damit, dass sie das Proletariat nur noch mit Hilfe von Gewaltmitteln unterwerfen und ausbeuten kann. Aber die Machtmittel des bürgerlichen Staates beginnen teilweise zu versagen. Er büßt immer mehr die Finanzkraft und die moralische Autorität ein, seine spezifischen Sklaven in blinder Treue und Unterwürfigkeit zu binden. Die Bourgeoisie kann die Sicherheit ihrer Klassenherrschaft nicht mehr von den regulären Machtmitteln ihres Staates allein erwarten. Sie braucht dafür eine außerlegale, außerstaatliche Machtorganisation. Eine solche wird ihr gestellt durch den bunt zusammengewürfelten Gewalthaufen des Faschismus. (…)

Wir müssen uns bewusst bleiben, dass, wie ich eingangs sagte, der Faschismus eine Bewegung von Hungrigen, Notleidenden, Existenzlosen und Enttäuschten ist. Wir müssen danach trachten, dass wir die sozialen Schichten, die jetzt dem Faschismus verfallen, entweder unserem Kampfe eingliedern oder sie zum mindesten für den Kampf neutralisieren.«

Hinterlasse jetzt einen Kommentar